2017/10/10 20:30

☆高齢者へのレクリエーション~介護・認知症予防への活用~☆

朝晩は冷え込むので、服装や体調管理が難しい季節ですね。

気付けば、今年も残り2か月間となっていますので、充実した毎日を過ごしたいものです。

今回は、【高齢者へのレクリエーション】をテーマに、認知症予防や健康に長く生きることについて考えていきたいと思います。

9月のシルバーウィークでは、9/21(祝)が【敬老の日】ということで、北名古屋市のとある寺院で【出張レクリエーション教室】を実施させて頂きました。

約40名の敬老会に参加されている方々を対象に、道具や手足の運動を組み合わせたトレーニング(詳しくは後述)を行いました。

今回のレクリエーション(トレーニング)の目的は、主に2つでした。

①他者と楽しく運動に触れ合い、【非日常】を経験してもらうこと。

②健康寿命を延ばすための、知識(理論、方法)を提供すること。

以上の目的に応じて、プログラムを構築させて頂きました。

今回のトレーニングは、少し専門的な言い方をすると、【コーディネーショントレーニング】というものです。

このトレーニングで養う7つの能力を総括して【コーディ―ネーション能力】と言いますが、分かりやすく言えば、【調整する力】と言えます。

環境やモノに合わせて、自在に身体をコントロールし、対応する力を養うためのトレーニングと言うことです。

脳に入る情報は全て五感(視覚・聴覚・味覚・触覚・嗅覚)から情報を得ています。

環境に合わせて身体が動くということは、脳に情報が入り、身体(筋肉)に指令が届いて、適切に動いているということです。

これを高齢者の日常生活に置き換えると、段差への対応が挙げられます。

中には、階段や玄関といった、分かりやすい段差はもちろん、小さな段差に【気付いたとしても】、転倒してしまうケースがあるそうです。

つまり、自分と対象物(環境)の距離が正しく測れていないということになります。

こういったケースを減らしていくためにも、ボールや風船などを使って、運動することが必要です。

今回挙げたコーディネーショントレーニングも、運動の方法としては一部になりますが、介護の現場や認知症予防に対する運動は、座ったままでも出来る簡単なトレーニングが求められていると思います。

楽しく運動することを大前提に、【脳と身体のコミュニケーション能力】を高めて、健康寿命を延ばしてもらいたいですね!

前日の出張レクリエーション教室での楽しそうな写真はまた後日、掲載させて頂きますので、興味のある方はご覧ください!

2017/04/10 19:00

☆自分で考え、決断して、〜する人間を育てる☆

新入生の皆様、ご入学おめでとうございます!在校生の皆様、進級おめでとうございます!!

私も新たな環境で闘う子ども達に負けないように、常に前に進んでいきたいと思います。

今回もコラムとして、日本体育協会が発行している『Sports Japan』の特集を取り上げたいと思います。

今回の題名にある「自分で考え、決断する人間」をどのように育てるかを大きな視点としていきます。

そして、「〜する」をどのような言葉を当てはめるかを考えていきたいと思います。

今回、気になる記事を書いていたのは、元プロテニス選手の杉山愛氏の母、芙沙子氏が書いた「正しい子どもとの関わり方」です。

杉山氏は次世代SMILE協会代表理事であり、2004年に文部科学省スポーツ功労者顕彰受賞されております。

早稲田大学大学院スポーツ科学研究所修了、現在は順天堂大学医学研究科専攻博士課程に在学中だそうです。

今回の記事に素晴らしい10ヶ条が記載させておりましたので、以下に紹介します。

〜子どもは社会からの預かりもの〜

① 互いを「尊敬し合う」ことの大切さ

② 子どもに「求められている」ことの大切さ

③ 「気づく」ことの大切さ

④ 目標を持って「続ける」ことの大切さ

⑤ 「正しい答え」は一つではないことの大切さ

⑥ 「絶対評価」であることの大切さ

⑦ 何でも「楽しく」してしまうことの大切さ

⑧ 「励ます」ことの大切さ

⑨ 「ほめる」ことの大切さ

⑩ 「待つ」ことの大切さ

皆様にもハッとするような言葉はありますでしょうか?

杉山氏は、アスリート育成に限らず、子育てには「家族哲学」を持つことが大切であると述べています。

例えば、「楽しむ」「感謝」「挑戦」「思いやり」などの家族哲学を持つとします。

「楽しむ」としたなら、子どもにかけたその言葉は果たして「楽しむ」から外れていないか、その行動はどうか。

哲学という軸ができることで、常に根本に返ることができます。軸からブレると思ったら戻ればいいわけです。

私たち指導者にも同じように「指導哲学」が必要になると思います。

親御さんと一体となって、子ども達をどの方向に導いていくかを示していく必要があります。

私は、子ども達に「自分で気づき、考え、決断する人間」になってもらいたいと思います。

そして、「失敗を恐れずに、行動する力」を身に付けてほしいと思っています。

そのためには、「自らの決断で行動し、その結果、失敗する」ことを認めることが重要ではないでしょうか。

失敗しても、挫けずにどんどんチャレンジすることが大人になった時に、きっと役立つと私は信じています。

2017/02/01 19:00

☆少年野球の”カリスマ監督”☆

いつもご利用ありがとうございます。

野球界は長いストーブリーグが終了し、今日からNPB12球団がキャンプインしました。「球春到来」ということで、現在、私が名古屋で指導させて頂いているカテゴリーの「小学生」の野球に焦点を当てたいと思います。

少年野球・学童野球と聞くと、皆さんはどのようなイメージを持たれるでしょうか?

「ノビノビ楽しく!」「中学・高校につなげる指導」「子どもと親の青春」といったさまざまなイメージと価値観が混在するカテゴリーであり、ジュニア期という重要な時期でもあります。

今日はそんなカテゴリーの中から「世界一楽しく!世界一強く!」をモットーに活動しているチームである「多賀少年野球クラブさん」(以下、多賀)を紹介したいと思います。

多賀を語る上で、欠かすことのできない人は辻正人監督です。

辻監督こそ多賀少年野球クラブの創始者であり、全国に崇拝者が広がる”カリスマ監督”と呼ばれる名将です。

辻監督は20歳で多賀を結成し、それ以来、全日本学童野球出場10度、準優勝、3位が各2度、2012年全国スポ少交流大会で準優勝という輝かしい経歴をお持ちになっています。

卒団生には14年パ・リーグ奪三振王に輝いた則本昂大投手(楽天)がいらっしゃいます。

そして、息子さん2人も多賀を卒団した後、それぞれ甲子園に出場されています。

実績もさることながら、1学年9人に満たない小所帯にしてムダもスキもない洗練された野球は見て驚き、聞いて納得の連続です。

野球界の基本やセオリーにもカテゴリーに応じた独自のメスを入れて、強くあり続ける育成メゾットを確立されています。

私が初めて多賀野球、辻野球に触れたのは約2年前のことです。

ぞろぞろと選手が集まって、何をするかと思えば、いきなりバッティング練習(笑)

キャッチボールもそこそこにピッチング練習なしで試合開始を迎えていました。

こんなんで大丈夫なのかなーホントに強いのかなーなんて思っていたら、めちゃくちゃ強い。

なぜこんなに強いのか、どのような指導・教育を行うとこのような選手達に育つのか、全く分かりませんでした。

その当時、直に辻監督とお話できる立場でもなく、間接的に野球哲学や指導法を知る中で、少しずつ当時見たものを理解できるようになっていきました。

では、具体的に何をどうやって指導されているのか…という話ですが、それはこのような本(写真)が出ているのでそちらを読まれた方が分かるかと思います(出版社の回し者ではありません)

ただ1つ、多賀と辻監督の素晴らしさを間接的に伝えるとするのであれば、それは「世界一楽しく!世界一強く!」に対する、並ならぬ「情熱」だと思います。

1つのプレーにこだわり、1つの勝負に常にこだわる姿勢は簡単に真似できることではないと思います。

そして、辻監督だけでなく、選手・親の情熱も素晴らしいです。

朝早くから自主練習をしたり、選手が試合中にミス(例えばバント)をした際にそれを見た親がすぐにベンチ隅に連れていき、できるまで練習を繰り返している姿は情熱そのものと言えると思います。

親が子どもに活躍して欲しいと願い、親子での練習を続けられる親子とそうでない親子の6年間の「差」はとてつもなく大きいですよね。

そうした親子を凌駕していく発想、哲学、情熱こそ辻監督が”カリスマ”たる所以ではないでしょうか。

以降、何度か交流する機会を頂き、多賀、辻監督の野球は学校教育のあり方や現代のスポーツ指導について多くのヒントが詰まっていると私は感じています。

コーチングの由来である、目的地まで「導く」存在であることを肝に銘じて、教育の引き出しを増やしたいものですね。

【追記】

新たな「武器」を得て、今年も滋賀県大会を制覇!!

2016年 全国スポーツ少年団軟式野球交流大会 出場決定!! ⇦詳しくはこちらをクリック

2016/05/12 09:00

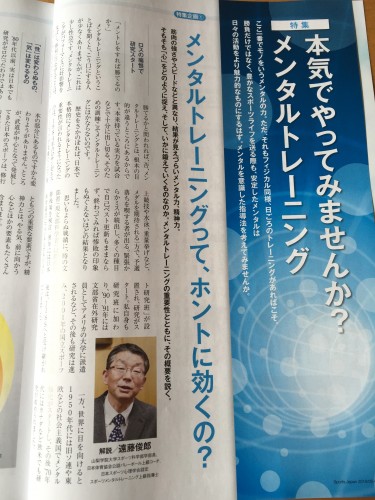

☆メンタルトレーニングって、ホントに効くの?☆

当教室へのご要望として、メンタルを強化して欲しいというお言葉を頂くことがあります。

自分に負けそうな場面で立ち向かう姿勢を持った子どもに育って欲しい...そんな保護者の方の願いを痛感する場面があります。

しかし、筋肉の強さやスピードなどと異なり、結果が見えづらいメンタル力、精神力。そもそも「心」をどのように捉え、そして、いかに鍛えていくものなのか。

メンタルトレーニングの目的や重要性の解説より、子どもの「心」をどのように育てるのか、考えていきたいと思います。

【メンタルトレーニングの目的】

「メンタルトレーニングをすれば勝てるのか?」こう口にする人が少なくありません。メンタルトレーニングがパフォーマンスに好影響を及ぼし、勝利につながることは、無論ありますが、ならば必ず勝てるかと問われれば、否、トレーニング根本の目的は違うところにあります。本来持っている実力を試合などで十分に出し切る、そのための訓練こそメンタルトレーニングなのです。

【覚醒レベルとパフォーマンス】

過度な緊張に陥った場合、逆に緊張感が足りない場合、いずれも高いパフォーマンスは期待できません。ヤーキーズとドットソン(アメリカの心理学者)の「逆U字曲線」が著名ですが、これはパフォーマンスと覚醒レベルの関係を表したもので、適度な覚醒レベルにあってこそ最良のパフォーマンスが発揮できることを示しています。ちなみに、この覚醒レベルは万人に共通するものではなく、そこに当然個人差があり、また競技の特性によっても適するレベルは異なります。

こうした緊張感の過不足を緩和するためにメンタルトレーニングでは、深呼吸やストレッチなどによるリラクゼーション、円陣を組んで大声を出す、音楽を聴くなどのサイアップが用いられます。また、ラグビーの五郎丸選手(ヤマハ発動機ジュビロ)で有名になったルーティンもメンタルトレーニングの技術の一つです。失敗したら…と考えるなど、他に意識を向けない技術で、ルーティンを取り入れることで余計なことを排除します。余計なことを考え、緊張すれば動きも速くなる。いつもと異なるのですから、失敗する確率も高くなります。 人間は一つのことしかできないという特性を、ルーティンを取り入れることで生かしているわけです。他にも、例えばメジャーリーガーのイチロー選手(マイアミ・マーリンズ)の打席での一連の動作も同様、自分のものとなって初めてルーティンも意味を持ってくるのです。

どうすれば自分で自分をコントロールできるのか。カーッと頭に血が上ったらどうすれば抑えられるのか。上がりすぎも良くありませんが、上がること自体は悪くない。むしろ、適度に緊張がなければ良好な結果は期待できません。大切なのは、そうした状態に気づくこと、「自己への気づき」、これこそとても重要なことなのです。ですから、最もいけないことは、言われるままの人任せ状態。ジュニア世代などでは指導者に言われたことだけに従いがちですが、そのまま進めば上のレベルで自分では何もできなくなる危険性もあります。最終的に自分を動かすのは自分でしかありません。

【メンタルトレーニングで最も重要なこと】

さて、メンタルトレーニングで最も重要なことは、まず目標設定(ゴールセッティング)を行うことです。目標があるからこそ人間は行動することができます。「明日は頑張る」、これだけでは目標を達成するのは難しいでしょう。明確な目標を立て、そのために、明日、今週、今月、そして、2年後、3年後に向けて具体的にやるべきことを整理しておくと、モチベーション高く臨め、競技性も高まります。一流の選手ほど目標設定も明確で、そして達成能力も高まります。

目標設定ができればリラクセーションやサイキングアップなど、その都度やる意味がわかってきます。さらには、イメージトレーニングで頭の中で理想的なパフォーマンスを描くことも組み合わせ、大脳にいろいろな情報をインプットすることができます。運動を始めたことはバグ(誤り)が非常に多い状態で、そこからトライ&エラーを繰り返すことでバグがなくなり、運動の質がグッと高くなるのです。そして、イメージトレーニングを生かせるようになると練習の幅も広がります。大勢が見守る中で堂々とプレーする、イメージトレーニングしてから練習に臨む習慣が大切になります。

【スポーツとストレス】

プレーする前のドキドキ感をはじめ、スポーツはとてもストレスに満ち溢れています。いかに、このストレスをコントロールするか、それこそスポーツであり、メンタルトレーニングであると置き換えてもいいでしょう。スポーツは頭を使うことがいっぱいあります。ゆえに年を取ってもいつまでも楽しめるのです。運動部活動をやっている生徒はやっていない生徒よりも時間管理能力が高くなると言われることもあります。運動やスポーツというと身体ばかりに目が向けられがちですが、心の重要性を忘れないようにしたいものです。

解説/遠藤俊郎:山梨学院大学スポーツ科学部学部長、日本体育協会公認バレーボール上級コーチ、日本スポーツ心理学会認定スポーツメンタルトレーニング上級指導士

2016/04/22 12:00

☆幼児・低学年児童の運動能力を伸ばすには?~チャンスと偶然を生かす~☆

当教室のHPをご覧頂き、誠にありがとうございます。

新学期が始まり、早くも2週間が経ちました。すでに新しい学校やクラスに馴染んでいる子、まだまだ時間がかかりそうな子など、お子様によって環境への適応はそれぞれですよね。

そんな中、名古屋市では運動会が5月に行われます。先生方も大忙しですが、子ども達にとっても1年に1回の大イベントです。運動会で活躍することは子ども達の自信になりますし、人間として成長する大きなチャンスですね。運動会まで残り1ヶ月、一体どんなことをすれば、運動能力が向上するのか、少しでもヒントになるようなことを今回はお話しできればと思います。

※画像はタレント武井壮さんのジュニア育成法です。今回はこの内容については触れていません...

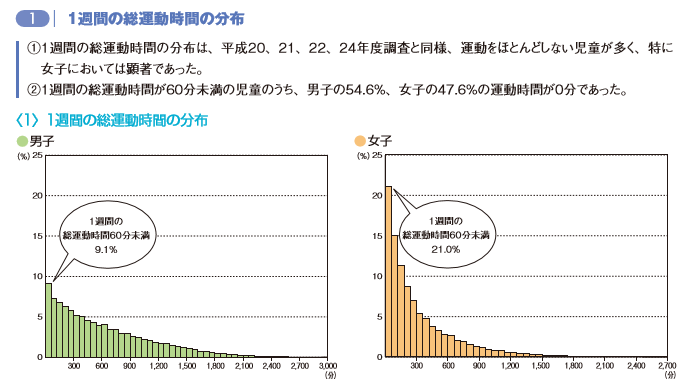

文部科学省(2014)

これは文部科学省が平成25年に実施した運動時間に関する調査結果です。男子で約10%の子どもが1週間で60分も運動していないという結果が明らかになっています。女子では、20%を超えています。驚きですね。1週間で総運動時間が60分未満の児童(男子10%、女子20%)の子ども達の詳細を見てみると、男子女子ともに約50%の子ども達が0分と回答しています。

もう一つデータを紹介すると…

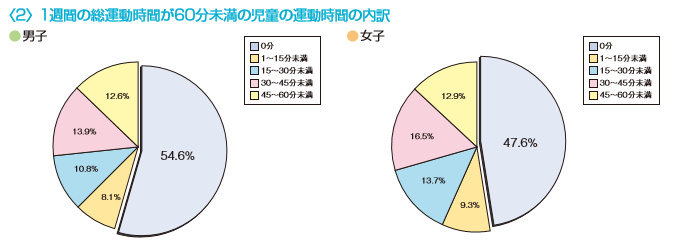

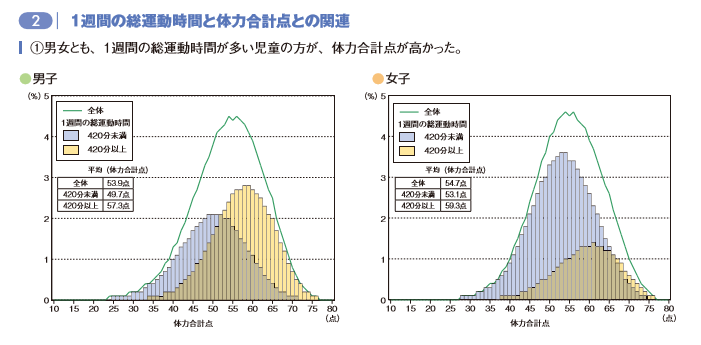

文部科学省(2014)

これは1週間の総運動時間と体力合計点との関連を検討した分析結果です。男女とも1週間の総運動時間が多い児童の方が、体力合計点が高かったと報告しています。

なんとなく当たり前のことだと思うかもしれませんが、これはとても重要なことです。1週間(7日間)で420分ということは、1日60分以上運動する習慣がつけば、体力合計点(運動能力)が高くなるということです。これは幼児期運動指針(文部科学省)でも同様のことが提言させています。

もっと運動やスポーツをするようになるにはどうしたらいいのか?これを大人(保護者、教員、指導者)が考えることも大切ですが、子ども達からの回答を紹介すると、

① 好き・できそうな種目であれば

② 友達と一緒にできたら

③ 有名選手に教えてもらえたら

というような回答が目立ちます。

好き・できそうな種目を好む傾向があり、幼児期・プレ・ゴールデンエイジ期(低学年)は、子ども達が思い浮かばないような特別難しいトレーニングは必要ないかと思います。それよりも毎日運動する習慣を身に付けることが大切です。

ただ、現実的には帰宅後、毎日友達と遊ぶことは難しいですし、有名選手をご家庭に連れて来ることも非現実的ですね(笑)

分かっていても作れないのが、習慣というものです。運動を楽しむ習慣を作ることが難しいお子様にとって、必要となるのが、S&Sのようなスポーツ教室になります。

『すごく楽しいらしいよ』や『とても有名な教室なんだよ』といったように、ある種の「植え付け」も大切です。子どもは特別が大好きですから…

1日60分の運動習慣を身に付けることは、運動が好きな子どもであれば問題ありませんが、運動の嫌いな子どもにとっては【苦行】でしかありません。なぜ運動・スポーツが嫌いなのか、それは運動ができないからであり、勝負をすれば負けてしまうからです。確かにうまくいかないことをずっとやり続けるのはオトナでも苦しいですよね。

しかし、運動する習慣がつけば、データが示している通り、間違いなく運動能力は向上します。運動・スポーツに触れ合う中で、新たな目標に出会い、目標を達成するために運動をする習慣を身に付けることが理想的です。

私たちのようなスポーツ指導者は、直接的に「運動を上手にすること」はできません。一緒に楽しくスポーツに触れ合うことで、運動の楽しさや「偶然」起こる成功の喜びを一緒に感じることが私たちの仕事だと思っています。その「偶然」を積み重ねた後、それが「技術」に変わっていきます。

運動会などのイベントは、子ども達の目標が運動やスポーツに目が向くチャンスです!

まずは「偶然」の成功を目指して、一緒に運動やスポーツを楽しみましょう。そして、成功の喜びや勝利の味を知ったところが大チャンスです!「このまま練習すれば、もっと上手になるかもね」と期待を込めて「上手」に言ってあげましょう!

それが難しそうなお父さん・お母さんは…私までお問い合わせくださいませ(笑)